《白毛女》80年:一部歌剧如何影响中国文艺史?

更新时间:2025-04-29 19:30 浏览量:45

## 从《白毛女》到《觉醒年代》:红色经典为何能穿透80年时光?

"北风那个吹,雪花那个飘……"当这熟悉的旋律在剧院中响起,台下不少年轻观众竟也能轻声跟唱。这一幕发生在2021年国家大剧院复排版《白毛女》的演出现场,距离这部歌剧首演已过去整整80年。一个诞生于延安窑洞的革命文艺作品,为何能在当代青年中引发共鸣?当我们回望《白毛女》走过的80年历程,会发现它不仅是一部歌剧,更是一把理解中国现当代文艺发展的金钥匙。

1945年4月,延安鲁迅艺术文学院的艺术家们用三周时间创作出了《白毛女》。这部融合了西方歌剧形式与中国民间艺术元素的作品,讲述了一个被地主压迫的农村姑娘喜儿如何从"鬼"变成人的故事。在延安中央党校首演时,台下观众中坐着中共七大代表,毛泽东在观看后给出了"方向是对的,艺术是成功的"的高度评价。当时的创作者可能不会想到,这部作品将开启中国文艺史上一个全新的范式——革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作道路。

《白毛女》的成功绝非偶然。它精准把握了当时中国社会的主要矛盾——农民与地主阶级的对立,并通过高度艺术化的方式将其呈现。喜儿的个人命运与整个民族的解放叙事紧密相连,这种将个体经验升华为集体记忆的叙事策略,成为后来红色经典的标准配方。歌剧中的音乐元素同样具有开创性,作曲家马可等人将河北民歌《小白菜》的旋律进行改编,创作出《北风吹》这一经典唱段,实现了民族音乐语言的现代化转换。

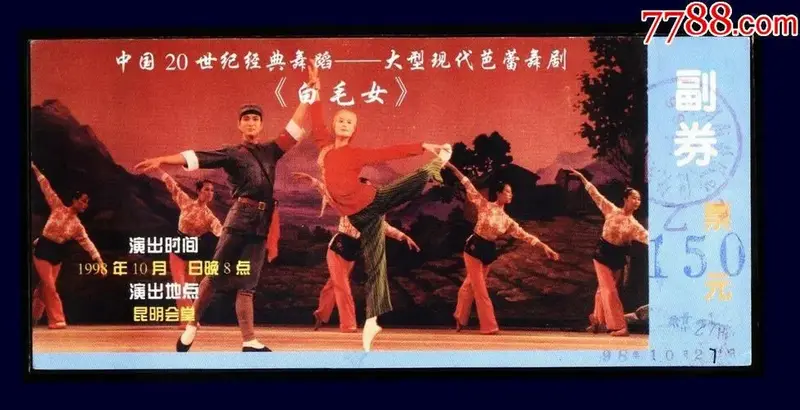

新中国成立后,《白毛女》的影响力呈几何级数扩大。它被改编成电影、芭蕾舞剧、京剧等多种艺术形式。1950年由长春电影制片厂拍摄的电影版《白毛女》,成为新中国第一部在国际上获奖的影片。据统计,截至1964年,电影《白毛女》的观众累计达5亿人次,相当于当时中国人口的大半。这种覆盖力在文艺史上前所未有,它成功构建了新中国的主流文化记忆。

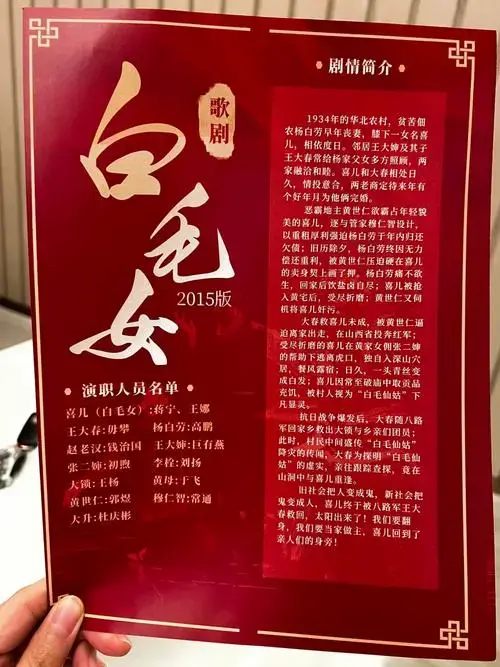

改革开放后,随着社会思潮的多元化,《白毛女》一度被视为特定历史时期的政治宣传品而遭到冷落。但耐人寻味的是,进入21世纪后,这部经典作品又焕发出新的生命力。2015年,为纪念抗日战争胜利70周年,文化部组织复排了歌剧《白毛女》,在全国巡演引发热烈反响。2018年,中国歌剧舞剧院推出的新版《白毛女》尝试加入现代舞美技术,吸引了大批年轻观众。这些现象表明,《白毛女》已经超越了单纯的政治宣传品,成为中国文艺传统的重要组成部分。

从更广阔的视野看,《白毛女》开创的文艺范式深刻影响了80年来的中国文艺创作。从《红色娘子军》到《智取威虎山》,从《平凡的世界》到《觉醒年代》,我们可以清晰看到一条以人民为中心、将个体命运与国家叙事相结合的创作脉络。即使在商业化大潮冲击下的今天,那些能够引发广泛共鸣的作品,往往仍然遵循着这一基本逻辑——只是表达方式更加多元、叙事技巧更为成熟。

《白毛女》80年的生命历程告诉我们,真正伟大的文艺作品能够超越具体的历史语境,持续与不同时代的观众对话。它成功的密码在于:扎根人民生活的沃土,表达时代最深刻的情感,并找到最恰当的艺术形式。当今天的创作者苦恼于如何讲好中国故事时,回望《白毛女》这座精神灯塔,或许能找到灵感的源泉。在算法推荐和流量至上的时代,那些能够穿透时光的作品提醒我们:文艺的生命力,终究来自对人性深度的探索和对时代本质的把握。